Autobinäre StereoBILDER / Autobinary Stereopaintings

Max Peintner: RAUMGEWINN

Aus: Alfons Schilling. Ich / Auge / Welt. The Art of Vision. Springer-Verlag. Wien, New York, 1997. S. 259–265

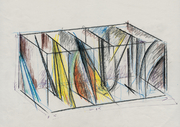

Technisch gesprochen wird bei den autobinären Arbeiten ein Tafelbild in ein Doppelbild transformiert, und zwar durch ein Prisma, das der Betrachter vor eines seiner beiden Augen hält; der Betrachter verschmilzt das Bildpaar zum Raumbild, oder vielmehr, sein Sehzentrum macht das für ihn, ohne dass er bewusst etwas dazutun muss. Wird das Instrument nicht verwendet, so ist das Bild, wie Schilling sich ausdrückt, "nur ein Schatten seiner selbst". Für das prismenbewaffnete Auge ist alles nach unten verschoben, das Gehirn jedoch liest auf demselben Horizont liegende Punkte von einander entsprechenden Konturen in den beiden verschobenen Bildern je nach ihrem Abstand voneinander als Punkte in einer ganz bestimmten Raumtiefe: so dass diese Konturen - seien sie nun Gerade oder Abschnitte von Kurven - nach Maßgabe ihrer Schräglage sich entweder weit vor die nun nicht mehr als solche existierende Bildfläche schieben oder unter Umständen fünfundzwanzig oder mehr Meter hinter sie zu liegen kommen. Die Farbflächen, die in der Regel gesprayt sind, wirken dematerialisiert und transluzent; zwischen den Halt gebenden Begrenzungen spannen sich unversehens Keile aus reiner Farbe, die wesentlich größer erscheinen, als sie auf der Leinwand tatsächlich sind, weil der Wahrnehmungsapparat eben ihre virtuelle Ausdehnung im Raum registriert und die nackten Sinnesdaten überspielt.

[...]

Wenn einem bei hoch stehender Sonne unversehens der Schatten eines herannahenden Vogels aufs Gesicht fällt, überläuft einen ein Schauer, als sei man von etwas Materiellem gestreift worden, und sogar das Blinken und Springen einer Ampel kann man, statt es bloß zu sehen, auch als wechselnden Druck auf Stirn und Wangen empfinden, sobald man einmal darauf zu achten gelernt hat: die Augen sind jedes ein Stück Außenwelt, das es in den Körper versprengt hat; die Haut, mit der sie ausgekleidet sind, berührt das Entfernte, kein Wunder also, dass manchmal der Tastsinn zum unfreiwilligen Begleiter des Gesichtssinns wird. Schilling betont, die Augen seien vor allem auch ein Mittel, und das einzige, in Kontakt mit der Unendlichkeit zu kommen, "Sehen ist Erfüllung der Sehnsucht, außer sich zu sein", sagt er schlicht. Sein Fernweh gibt sich in einem gewissen Punkt durchaus pragmatisch, er ist Mitglied der Planetary Society mit Sitz in Pasadena, die die Besiedlung des Mars zu ihren Zielen zählt; dann wieder äußert es sich ungeschminkt romantisch - Meine 1.400 Kubikmeter gemieteten Raums heimlich in den Nachthimmel projiziert, zweiäugig in die Unendlichkeit gestellt, heißt es in der Erläuterung zu einer Projektskizze aus den New Yorker Jahren. Außer sich sein wollen schließt freilich auch ein Kokettieren mit Depersonalisation ein, wie die zur selben Zeit entstandene Zeichnung Ein Auge in der Sehnervenkreuzung eines anderen haben es nahelegt; man sähe ja jetzt zur Hälfte mit dem Augenpaar einer zweiten Person. Oder was, wenn man sich überhaupt begegnete wie einem Fremden? Schilling hat es ausprobiert, und sich lange vor aller Virtual Reality Augen gebaut, die das ermöglichten: ein stereoskopisches Videosystem führte ihm ihn selber vor, dreidimensional, in Echtzeit und in voller Lebensgröße, und vor allem als jemanden, der gezwungen war, sich in einem Raum zu orientieren, den er nicht aus seiner eigenen Position sehen konnte. Er erinnert sich an keinerlei Beängstigung, wie beispielsweise ich sie in einer solchen Situation empfunden hätte, sachlich berichtet er, er habe sich leichter als erwartet zurechtgefunden, selbst sich ein Glas einzuschenken habe keine Schwierigkeiten gemacht, nur ein wenig langsamer als gewohnt sei natürlich alles gegangen. Offenbar haben sich auch bei Aktionen mit anderen tragbaren Sehmaschinen das Spiel mit der Selbstentfremdung und die Neigung zum Selbstversuch aufs glücklichste miteinander verbunden; und als vor etlichen Jahren die Rauminstallation "Dialog im Dunkeln" hier in Wien präsentiert wurde, in der Blinde Sehende durch absolute Finsternis führten, legte Schilling es selbstredend mit Bedacht darauf an, in ihr verlorenzugehen und sich aus eigenem aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Auf einer seiner Zeichnungen hat er seine Videoaugen Mantegna zum Geschenk gemacht; er hatte soeben in Oberitalien viel von ihm im Original gesehen und bewunderte ihn dafür, bis zu welcher Wirklichkeitsnähe er die Raumillusion vorangetrieben hatte, auch war ihm ein Gemälde untergekommen, das für Mantegnas Selbstbildnis galt: "Ich habe mir einfach vorgestellt, wie der sich über das Gerät gefreut hätte." Schilling behauptet glaubwürdig, er wünsche sich, die Welt in, sagen wir, ein paar hundert Jahren in Augenschein nehmen und feststellen zu können, was sich verändert habe; und mindestens die selbe Sogwirkung hat auf ihn die letzte große Zukunft, die es gegeben hat, die Renaissance. Mantegna sein, Brunelleschi sein, neu anfangen dürfen! Wenn Schilling von der Beweinung Christi - also dem von den Fußsohlen her gesehenen Corpus - sagt, "Ein Bild, an dem nichts stimmt", dann klingt das zwar der Wortwahl und dem Tonfall nach barsch und wegwerfend, und trotzdem hört man in paradoxer Weise ein Urteil heraus, das nicht weit vom höchsten Lob sein kann, das er zu vergeben hat.

Mantegna mit seinem Gespür fürs Spektakuläre war es auch, dem wie nebenbei das Emblem für eine Haupterrungenschaft der Renaissance gelungen ist: mit einer kleinen, ins Fresko vom Martyrium des heiligen Christphorus eingefügten Szene - ein Mann im offenen Fenster ist soeben von einem Pfeil ins Auge getroffen worden, während ein anderer ihn erschrocken an den Schultern fasst. Zentralperspektive ist Einäugigkeit; sie ist keineswegs, wie man sich das aus Bequemlichkeit gerne vorstellt, der naturgegebene Mechanismus des Sehens, hinter den man eben im fünfzehnten Jahrhundert endlich gekommen sei. Ich kenne mich bei Schilling aber nicht wirklich aus; einerseits polemisiert er manchmal gegen die Zentralperspektive wie gegen eine Verarmung oder schlankweg wie gegen die Verkrüppelung, die der Pfeil im Auge andeutet, sagt sogar, mit dem Fotoapparat sei heute jeder ein Renaissancemaler, und meint das andererseits wiederum nicht im geringsten ironisch: er hat ja selbst - übrigens ohne viel Aufhebens davon zu machen - Fotoarbeiten und eine Filmdokumentation von einer Qualität produziert, dass es eine Freude ist. "Brunelleschi ist wahrscheinlich praktisch einäugig gewesen", erklärt er, und feiert diesen Mangel im selben Atemzug als Voraussetzung der Lösung, die stimmt, einfach weil sie elegant ist; Brunelleschis Demonstration der Zentralperspektive auf dem Domplatz von Florenz, wie Schilling sie sich aus einander teilweise widersprechenden Beschreibungen rekonstruiert hat, muss in der Tat verblüffend gewesen sein.

Brunelleschi hatte sich die folgende trickreiche Anordnung ausgedacht: der von der Effizienz der Erfindung zu Überzeugende musste an einer genau festgelegten Stelle unter dem Portal des Doms an

die leere Rückseite einer Bildtafel treten und ein Auge an eine kleine Öffnung bringen, die ihm Aussicht auf die Piazza samt dem Baptisterium und allen nicht von ihm verdeckten beziehungsweise nicht

im toten Winkel liegenden Häuserfronten gewährte; hielt er dann einen Spiegel, der ihm eigentlich die Sicht hätte verdecken müssen, in bestimmtem Abstand vor die Tafel, so sah er dank eben diesem

Spiegel nach wie vor die Piazza ganz getreu in allen Einzelheiten vor sich, das heißt, er schaute jetzt auf Brunelleschis minuziös gemalte spiegelverkehrte und perspektivisch korrekte Replik des

Platzes auf der Vorderseite der Tafel[1]; die

Überlieferung will es, dass nicht einmal die ziehenden Wolken am Himmel fehlten, weil der Künstler die entsprechenden Bildpartien mit poliertem Silber ausgelegt habe. Schilling bemerkt, tatsächlich

müsse der Spiegel wohl justiert an einem klappbaren Arm befestigt gewesen sein und er fügte hinzu:

"Diese Leichtigkeit, mit der man da zwischen Realität und Kunst hat hin- und herspringen können! Und wie die Kunst dabei souverän mit der Wirklichkeit gleichgezogen hat! Sogar einen gleitenden

Übergang zwischen beiden hat man vermutlich zustande bringen können, man brauchte ja nur den Spiegel in raschem Wechsel hoch- und niederzuklappen."

Schillings besonderes Interesse für das Experiment auf dem Domplatz erklärt sich aus seiner Obsession, echte und artifizielle Räume miteinander zu verschränken, also einen Schritt weiter zu gehen als die Renaissancekünstler, die die Simulation des einen, "wahren" Raumes anstrebten. Weil ihnen diese Aufgabe genug zu schaffen machte, blieb es ihnen erspart, Raum in jenem Sinn als Provokation zu empfinden, in dem für Augustinus die Zeit eine gewesen ist. Raum ist das sichtbare und doch mit dem Verstand nicht fassbare Nichts zwischen den Dingen, ein Nichts aber, von dem wir allmählich begreifen, dass es ohne die Dinge nicht existieren würde; jenseits von Etwas, und seien es auch nur Photonen, macht es nicht viel Sinn, von Raum und Zeit zu sprechen. Eine der wichtigsten Einsichten von Schilling ist wahrscheinlich die: Gib dem Raum "Dinge", die ihm nicht angehören, und er wird an ihnen andocken wie an realen, sein umfassender Zusammenhang im einzelnen Augenblick ist ohnehin nur ein scheinbarer, Konstrukt der Sinnesdatenverarbeitung im Gehirn, der Raum ist immer zur Synthese bereit, scheut sich auch nicht, sich umzustülpen wie ein gewendeter Handschuh, wenn man die richtigen Vorgaben macht, das alles kann man nützen. Da steht ein konkreter Tisch mit blanker Platte im Atelier, vor ihm ein Gerät zum Kombinieren eines gemalten Raums mit einem wirklichen; mit seiner Hilfe wird der Tisch mit virtuellen Gegenständen beladen. Das geschieht 1974; im März 1997 berichtet die Zeitschrift New Scientist über eine brandneue Entwicklung, "Augmented Reality" genannt, die beispielsweise beim Durchschreiten eines Gebäudes die hinter den Wandflächen verborgene dreidimensionale Tragwerksstruktur samt allen Installationen sichtbar macht oder einem Chirurgen Fleisch und Bein des gerade operierten Patienten gewissermaßen vom stereoskopischen Röntgenbild durchwachsen zeigt. Zweifellos ist viel computertechnische Entwicklung nötig gewesen, um das zu ermöglichen, aber der Weg war im Prinzip nahezu ein Vierteljahrhundert früher schon festgelegt.

Warum aber eigentlich einen Tisch mit einer Seitenlänge von einer Meile in den Luftraum über der Stadt stellen, wie Schilling es mit seinem Betrachter in einer Galerie in Philadelphia vorgeführt hat? Warum vom Eindruck der Freundin auf dem Bett einen Abguss nehmen und über diesem melancholischen, Skulptur gewordenen Stehkader geisterhaft - nämlich transparent - in vektografischer Projektion ihren schlafenden Körper schweben lassen? Warum mit dem Projekt eines in die Landschaft projizierten Großen toten Körpers Mantegna zitieren und, weil der Tote ja jetzt der Geborgenheit des Aufbahrungsraumes entrissen ist, den Vorgänger zugleich überbieten? Schilling hat auf einem Plakat "Artist and Innovator" als Beruf angegeben: warum, um die Fragen auf den Punkt zu bringen, bei allem Zug zum Neuerer und Erfinder, das Beharren auf der Verankerung in der Kunst, einem Feld, das anders als selbstreferentiell und ohne Rekurs auf die Vergangenheit kaum mehr überzeugend zu umschreiben ist? In seinen Vorlesungen zur Philosophie der Renaissance stellt Ernst Bloch lapidar fest: "Magie ist eine Wunschform von Technik, die man nicht hat." Man könnte hinzufügen: "Allmacht ist eine Macht, die man mit Sicherheit niemals haben wird, selbst wenn man über so viel Technik verfügt, wie überhaupt denkbar ist." Künstler wie Schilling - es sind vermutlich wenige - nehmen eine Position zwischen den Fronten ein: zu aufgeklärt für das Heilsgehabe einer Kunst, die Erleuchtungen aus dem Bauch heraus produzieren zu können meint; mit viel "kunstfremdem" Wissen geschlagen, das sich im Lauf der Zeit angesammelt hat, und zusätzlich noch mit einigen schwer einzuordnenden Entdeckungen; zu ungeduldig anderseits für den Alltagstrott und die Knochenarbeit des Wissenschaftsbetriebs; kurz, dazu verurteilt, immer ein wenig den Magier zu spielen oder sogar den Joker abzugeben, die Karte, die alle möglichen anderen stechen kann.

Ich erwähne Schilling gegenüber den zögernd eingestandenen Alptraum eines Astrophysikers, Kant könnte womöglich doch recht gehabt haben mit seiner Behauptung, Raum und Zeit seien nichts als "Formen unserer Anschauung" (so dass selbst die Relativitätstheorie letztlich nur die Verknüpfung von Illusionärem beschriebe). Was Schilling mir daraufhin zeigt, beweist zwar nicht geradezu, was Kant sagt, macht aber klar, dass unsere Erfahrung des Raumes und der Gegenstände in ihm uns gewissermaßen eine Zufallsansicht der "Objektwelt" gibt, die in unserer besonderen Körperlichkeit festgelegt ist. Durch ein Gerät, das meinen Augenabstand auf achtzig Zentimeter vergrößert, sehe ich Schilling, der mit dem Rücken die Wand berührt, plötzlich scheinbar einen halben Meter vor ihr stehen; und ein Sessel, fast in Reichweite meiner Hände, ist von mir weg in die Tiefe eines gewaltig gestreckten Raumes gerückt, hat selbst eine gesteigerte Tiefenausdehnung und wirkt trotzdem spielzeughaft klein - oder vielmehr gerade deswegen: denn die durch die Spiegel des Geräts parallel nach außen verschobenen Sehachsen verlegen mir ein aus der Nähe gesehenes Objekt in die Ferne, wo ich die Nahperspektive nicht anders denn als Größendefizit lesen kann. Ich erinnere mich, dass ich auf ähnlich deformierte Räume schon in den Bildern des Stundenbuches des Herzogs von Berry gestoßen bin, das zu Beginn des vierzehnten Jahrhunderts entstanden ist. Als hätten sie zwischendurch immer wieder durch das Gerät Schillings geschaut, wählten die Maler eine Perspektive, die sozusagen mit zunehmenden Schritten in die Tiefe jeweils wieder im Vordergrund ansetzt und sicherstellt, dass die Bedeutung des Abgebildeten nicht mit der Entfernung abnimmt: auf diese Weise konnten sie zum Beispiel in der Bildmitte weit hinter der Phalanx der Toten deutlich lesbar das Torkeln der Anführer des Heers der Lebenden zur Schau stellen, das hilflose Emporwerfen ihrer Arme im letzten, Halt suchenden Spreizschritt - eines Schritts, der genau besehen eigentlich Meter hätte überspannen müssen.

Anders als die Maler des Stundenbuches ist Schilling nicht oder höchstens scheinbar darauf aus, den Raum in Dienst zu stellen; überspitzt gesagt ist der Raum nicht als Behälter des in ihm Eingeschlossenen da, er selbst ist die Botschaft, und die Objekte werden im Gegenteil nur gebraucht, um ihn zu erzeugen, zwischen einander, oder auch so, dass er aus ihren fragmentierten Oberflächen quillt und sie umspült, wie bei den "getarnten" binokularen random-dot-Bildern. Mit einer Arbeit, die nicht mehr und nicht weniger zum Gegenstand hat als die extreme Manipulation des gewohnten Raumerlebens, ist Schilling bis an die Grenzen des technisch beziehungsweise ökonomisch Machbaren gegangen. Die Optisches System genannte Skulptur beim Helen Hayes Hospital mit ihren zwei je 2, 50 Meter im Quadrat messenden Reflektoren lässt den Betrachter den Hudson River und das gegenüberliegende Ufer mit den Augen eines Riesen sehen, dessen Augen fünf Meter auseinander lägen, und zwingt Strukturen in beispielsweise fünf Kilometern Entfernung in eine Räumlichkeit, die jener in hundertzwanzig Meter Abstand entspricht.

Im Atelier steht ein mit Leinwand bespannter Keilrahmen, ein materieller Gegenstand also, der eine Schicht von Farbpigmenten trägt. Den Suprematisten ging es, zumindest ihrer Polemik nach, darum, diesen Gegenstand um eines von ihnen behaupteten Über-sich-Hinausweisens willen das sein zu lassen, was er ist; keineswegs sollte er beispielsweise die Illusion räumlicher Tiefe erzeugen: "Legt man eine Wasserwaage auf die Malfläche, so wird man keinerlei Unebenheiten feststellen", bemerkte Kasimir Malewitsch trocken. Könnte man nun nicht, gleichsam ebenfalls im Interesse einer überhöhten Wirklichkeit, Malewitsch umkehren und die Leinwand zum Träger ihrer eigenen Zerstörung machen? Könnte man nicht den mit stumpfen Körperfarben bedeckten Stoff loswerden und an seine Stelle ein - ich möchte fast sagen, tastbares - Lichtgebilde setzen, das es aber anderswo als im Kopf nicht gibt? Schilling kommt in Zusammenhang mit den von ihm erfundenen autostereoskopischen und autobinären Bildern häufig auf Andrea Pozzos Deckengemälde in der Kirche Sant’Ignazio in Rom zu sprechen; betrachtet man es von einem zentralen Standpunkt aus, der am Boden mit einem Stern markiert ist, so suggeriert es ein Aufreißen des Kirchenschiffs zum offenen Raum hin, und in den Lüften findet man grandios die Himmelfahrt des Ignazius inszeniert, die nach Pozzos eigenem Zeugnis zugleich als Allegorie der Missionstätigkeit des Jesuitenordens gedacht ist. Schilling scheint in dem Gemälde eher eine Demonstration der Macht der Malerei zu sehen, beziehungsweise ihres Triumphs über die unter Mühen aufgetürmten Steinmassen; wenn der Satz ernsthaft Sinn macht, die Freude an der Zerstörung sei eine schöpferische Freude, dann hier.

[...]

Ein Berufsberatungstest, dem Schilling sich noch vor dem Schulabschluss unterziehen musste, erbrachte ein Ergebnis, das ganz und gar nicht in das pragmatische Weltbild der Eltern passte: "Du hast Interesse für Bewegung, du solltest vielleicht Trickfilme machen oder etwas ähnliches", erklärte der wohlmeinende Psychologe. Selbstverständlich behielt zunächst die Vernunft der Erwachsenen recht, und der junge Mann trat in die Fußstapfen des Vaters und machte eine Banklehre; doch schon die gemeinsam mit Günter Brus veranstalteten Materialschlachten auf und vor der Leinwand zu Beginn der Sechzigerjahre und die Pariser Dreh- und Schleuderbilder zeigten, dass ein Psychotest zur Abwechslung auch einmal recht behalten kann. Schilling hat spätestens seit seiner Aufführung Time in binary images im New Yorker "Collective for Living Cinema" immer wieder betont, dass "Raum" in der Essenz ein "Zeitraum" ist - das heißt, welche große Rolle die Bewegung bei der Raumwahrnehmung spielt. Ein Beispiel, das jeder kennt: Wenn der Zug anfährt, enthüllt der Blick aus dem Fenster plötzlich sich verschiebende Konturen und in Verbindung damit in der Tiefe gestaffelte Strukturen, wo vorher bloß ein flach hingeklatschter Waldrücken war. Jenseits einer gewissen Schwelle ist möglicherweise die Summe aus Raumerfahrung und Bewegungserlebnis eine Konstante. In Schillings Pulfrich-Road-Movie habe ich einen Zugewinn an Raum, doch ist im Gegenzug die Bewegung verlangsamt und damit der "Überblick" verbessert. Gibt es vielleicht sogar eine pulfrich-effekt-artige Verstärkung der Raumwahrnehmung bei Bewegung, bei der das Sehen die "Ermüdung" begrenzter Rezeptorbereiche einsetzt, die dann die Rolle des dunklen Filters übernähme? Erleben wir als Zeit das, was übrigbleibt, nachdem Zeit sozusagen im Detail als Unterfutter in die einzelnen Sinnesqualitäten eingegangen ist?

Photonen dringen ins Auge, durchqueren die den Netzhautrezeptoren vorgelagerten Blutgefäße, lösen Kaskaden elektrochemischer Prozesse aus, die sich bis in die Hirnrinde fortsetzen; wir fänden Verzweigungen, Sackgassen, Austausch und Rückfluss von Ionen, nirgendwo aber einen Hinweis, wie diese Abläufe sich, einzeln oder überlagert, in die neue Entität wandeln sollten, die wir Bewusstsein nennen. Nicht wir sehen, das Universum sieht.

[1] Antonio Manetti, Life of Bruneleschi (ca. 1460), übersetzt von John White in Birth and Rebirth of Pictorial Space, London 1968, S. 116: "In which painting - because the painter needs to presuppose a single place, whence his picture is to be seen, fixed in hight and depth and in relation to the sides, as well as in distance, so that it is impossible to get distortions in looking at it, such as appear in the eye at any place which differs from that particular one - he had made a whole in the panel on which there was this painting, ... And he wished the eye to be placed at the back, by who ever had it to see, with the one hand bringing it close to the eye, and with the other holding a mirror opposite, so that there the painting came to be reflected back; ... and it seems as if the real thing was seen ..."

Max Peintner: SPACIAL GAIN

Short excerpt from: Alfons Schilling. Ich / Auge / Welt. The Art of Vision. Springer-Verlag. Wien, New York, 1997. p. 264

Technically speaking, a single panel picture is transformed in the autostereoscopic works into a double image, which is effected through a prism being held up in front of one of the viewer’s eyes; the viewer fuses the image pair into one spatial image, or rather, his visual center does it for him without any conscious action on his part. Unless the instrument is used, the image remains, as Schilling puts it, “but a shadow of itself.” To the prism-armed eye, everything appears shifted downward; however, the brain reads corresponding contour points in the shifted images that lie in the same horizon plane, depending on the distance between them, as points within a certain spatial depth, so that, due to their inclined position, these contours—whether they are straight lines or segments of curves—either move far in front of the picture plane, which thus ceases to exist as such, or perhaps come to be situated twenty-five or more meters behind it. The color areas, which usually are spray-painted, appear dematerialized and translucent; wedges of pure color suddenly unfold between the boundaries that hold them, appearing much larger than they actually are on the canvas, since the human perceptual apparatus registers their virtual expansion in space, overruling the sensory raw data it receives.

Translation: Michael Strand, Vienna